Bolos Quentes

Planta Baixa & Cardiogramas — 2016

X { Y — O ESTÚDIO

O estúdio de design Bolos Quentes foi criado em 2003 por 4 criativos do curso de Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes do Porto. Neste momento estavam presentes Albino José Tavares, Duarte Amorim, Miguel Marinheiro e Sérgio Couto.

Desde a sua fundação, o ateliê desenvolveu trabalhos em diferentes áreas do design, como projetos culturais e artísticos para instituições de grande escala e empresas de produtos. Além disso, possui projetos ligados à organizações não-lucrativas.

Seus principais campos de atuação são o impresso, vídeo, web e direção criativa para eventos. Para seus diretores, a própria escolha do meio é resultado do equilíbrio entre seu conceito e as possibilidades para uma ideia real. O estúdio de design Bolos Quentes é composto atualmente pelos designers Duarte Amorim e Sérgio Couto.

CARDIOGRAMA

— SÉRGIO COUTO

Diferente da matemática, a ordem dos fatores pode ser algo decisivo para o design. Uma linha reta pode ser o caminho mais longo dentro de um processo criativo.

Círculos, texturas e sons podem ser a resposta. Ou nada disso! Para ser design este processo faz uso de tudo que se mostra adequado: até do designer. Outros ângulos são vozes importantes dentro do processo.

Uma diagonal pode indicar um novo ponto na busca por uma resposta. Algo entre o tom e a cor, entre o silêncio e o som. Uma medida capaz de derrubar a quarta parede do pensamento criativo? Nesta entrevista, Sérgio Couto fala sobre como não existem fórmulas prontas para transformar o vazio em espaço.

Podemos chamar o trabalho realizado pelo estúdio de experimental?

Isso é algo que nunca me perguntaram. Não, acho que não. Temos trabalhos experimentais e alguns que não o são. O trabalho pode ser mais prático, agora, se o processo é algo que podemos chamar de experimental? Às vezes é! Mas o objeto final pode não ser algo assim. Se pensarmos sobre o que é a música experimental, ou o cinema... onde existe uma proposta para que aquilo seja assimilado como um exercício estético. Enquanto que o nosso trabalho é produzido, é entregue e posto a funcionar. Obrigatoriamente ele tem que funcionar. Ele não pode ser visto como algo experimental. Se o processo é experimental? É. Às vezes mudamos ou usamos coisas que não deveriam ser usadas para tentar chegar naquele lugar. Então isso é diferente, mas não o produto. Ele precisa atender uma demanda comercial. Há um objetivo, há uma encomenda e nós respondemos. O experimental são coisas que ficam na gaveta. São pedaços de processos, coisas que fazemos quando temos algum tempo e que não atendem essa demanda comercial. Associar o experimental com o comercial, geralmente, não, não encaixa.

Os trabalhos pessoais possuem uma importância para o estúdio?

Acho que esses projetos, ou essas peças, surgem muitas vezes em coisas que criamos para um cliente e, posteriormente, percebemos que não funcionam. Então continuamos em outra direção e guardamos aquilo. Fica como uma ideia perdida. Quando termina aquela demanda, tu voltas para experimentar, para ver se resulta efetivamente. Ajuda até em outro trabalho que se segue, pois não são coisas que atendem imediatamente ao estúdio ou ao cliente. É algo que podemos usar em outro momento. Ao resolver essas coisas sem contexto e sem objetivo, acabamos por nos preparar em nível de processo, pois neste caso o resultado não nos interessa, apenas a técnica. Pode ser algo muito simples, como aprender um software novo. Então depois tu consegues aplicar em outro projeto porque já estavas pronto.

O estúdio conta com a presença de outros colaboradores?

Formalmente somos nós dois, eu e Duarte (Amorim). Muitos dos trabalhos que realizamos envolvem mais pessoas, seja por uma necessidade técnica ou por um convite que fazemos. Aprendemos muito quando estamos a trabalhar com outros. Ficamos um tempo fechados entre nós próprios e, ao trazer outras pessoas, para dentro do ateliê, acabamos por descobrir outros caminhos.

A forma como chegamos em um resultado parece ser de mais valia. É mais sustentável termos uma equipe reduzida, e acho que é algo que nos permite ir buscar amigos para projetos maiores, pessoas com outra visão e que não foram inseridas em nossos caminhos. Em alguns momentos é também uma questão técnica. Um trabalho que precise de maior conhecimento dentro de uma área onde os nossos não são suficientes para resolver aquilo. Assim é construída a dimensão da equipe.

Olha, apesar dos projetos serem começados e terminados por nós, nunca trabalhamos completamente isolados. Ou seja: há uma equipe fantasma, uma rede de amigos, pessoas com quem colaboramos e que também pedem a nossa colaboração. Cria um fluxo de informação, de conhecimento, e isso não nos deixa isolados. Se fossemos um estúdio com muitas pessoas, acabaríamos por ser muito mais fechados. Precisaríamos resolver tudo internamente, quase todas as necessidades, e isso nos levaria a perder contato com o exterior.

Estar com um pé lá fora permite equalizar melhor o racional-emocional?

Muitas vezes a parte emocional acontece quando tu reduz a carga racional. É lógico que o trabalho possui uma série de questões metodológicas, coisas que eu preciso decidir porque sei que não vão resultar. Mas a maior parte do tempo tu trabalhas com o teu gosto. Percebemos o resultado muitas vezes com base em um sentimento: olhamos para aquilo e sentimos que vai correr bem, que vai correr mal.

Eu não vejo essa dicotomia do racional-emocional. Vejo mais o racional e o pessoal. Muitas das coisas que tu viu no dia anterior estão a te influenciar hoje e tu tens até noção disso: está a fazer algo porque viu uma parede pintada de vermelho que achou bonita e, no dia seguinte, está a escolher uma paleta de cores vermelha.

O mesmo serve para o trabalho em equipe. Tu até podes racionalizar essas escolhas, o porquê delas, mas é uma bagagem muito mais pessoal que vai te alimentar. E depois, o processo não é linear: vais ali ver um e-mail, vais fumar um cigarro, entra alguém no escritório, dá uma opinião sobre aquilo e tu começas a ver tudo de outra forma. A coisa toda está entre esse começar e recomeçar. Se olhares, isso também não é um conjunto de decisões racionais. Começa assim, até: o que temos que fazer, o que é o projeto, o que temos que atingir. Tu tens aí a tua régua. Quando vai unir os pontos, acaba utilizando tuas experiências.

O uso de processos manuais te levam a outros caminhos e, por isso, te levam a outros resultados. A digitalização permitiu uma uniformização para que eu tenha mais poder de decisão em um projeto. Não somos robôs. A tecnologia não pode nivelar a criatividade.

A "régua" é algo como uma metodologia ou cada trabalho é um trabalho?

Cada trabalho é um trabalho. Cada projeto tem uma metodologia diferente. Existem algumas etapas semelhantes, mesmo em projetos completamente distintos. Alguma maneira como olhamos, uma parte de pesquisa sobre o que há a volta daquele assunto, ou o que já foi feito. São coisas que existem naturalmente. Agora, se essa pesquisa acontece sempre no momento zero do projeto? Não. Desde quando começa são desenvolvidas ideias e, no momento que fazes uma seleção dos possíveis caminhos que podes seguir, é que começa uma pesquisa. Vais perceber se aquilo é algo já feito por alguém. Então o teu objeto de comunicação, de alguma maneira, pode ser construído pelas tuas memórias seletivas, novamente as tuas vivências, o que por si só podem te trazer resultados diferentes. O uso dessas referências pessoais exigem certa maturidade. Mas não existe uma metodologia a se seguir. Não há.

São então as vivências que permitem criar o novo?

Todos têm acesso a tudo. Basicamente é isso que nos vendem, seja a televisão, a internet… A partir de um determinado momento histórico toda gente consegue acessar o mesmo tipo de informação. Agora, se sai da mesma maneira? Acho que não, há alguma diferença. Mesmo uma pessoa do meu lado, que leu os mesmos autores, vai ter um tempo diferente, uma resposta diferente. Cada pessoa tem em sim uma capacidade de expressão. Ver um livro com uma paginação brutal pela internet gera uma resposta diferente em quem o viu em outro lugar do mundo. Mas, ao ter este livro nas mãos, eu vou ver coisas que não são possíveis pela tela do computador.

Apesar das pessoas terem acesso às mesmas coisas, certas particularidades só se dão em outro nível de experiência. E estou a falar de coisas básicas aqui. Por exemplo: todos trabalham hoje com computadores, não é? Quanto mais digital o processo, mais uniforme é este processo. É algo mais abstrato. Coloca uma letra, uma foto, monta aquilo e imprime. A capacidade para reproduzir isso é igual. Alguns anos atrás eu só tinha acesso à técnicas manuais de composição, logo, tinha que ter um comportamento diferente. O uso de processos manuais te levam a outros caminhos e resultados. A digitalização permitiu uma uniformização e permitiu que eu tenha mais poder de decisão. Não somos robôs. O uso da tecnologia não pode nivelar a criatividade.

O trabalho realizado para a banda Long Way To Alaska, apresenta uma solução diferente sobre o que poderia ser uma simples caixa.

Não deixa de ser um encarte. Tu consegues ler, ver a ordem das músicas. Agora, todo o processo é algo diferente. Nós questionamos e… olha, quando tu questiona alguma coisa o que tu fazes é experimentar. Quando tu já sabe o que fazer e tudo mais, não muda nada, não experimenta nada. Quando começa a questionar, ”por que não fazer assim?”. É aí que surgem outros caminhos. Pensamos em fazer algo capaz de unir todas as músicas, pois isso acaba por ser um álbum. Mais do que isso, ele conta uma história. Existe uma narrativa, uma atmosfera. A proposta de transitar entre as músicas com quem viaja pelo mundo tem uma relação com a proposta da banda, com a proposta do álbum. Nós tornamos uma ideia possível e tentamos fazer isso de uma maneira não tradicional também com essa apresentação gráfica.

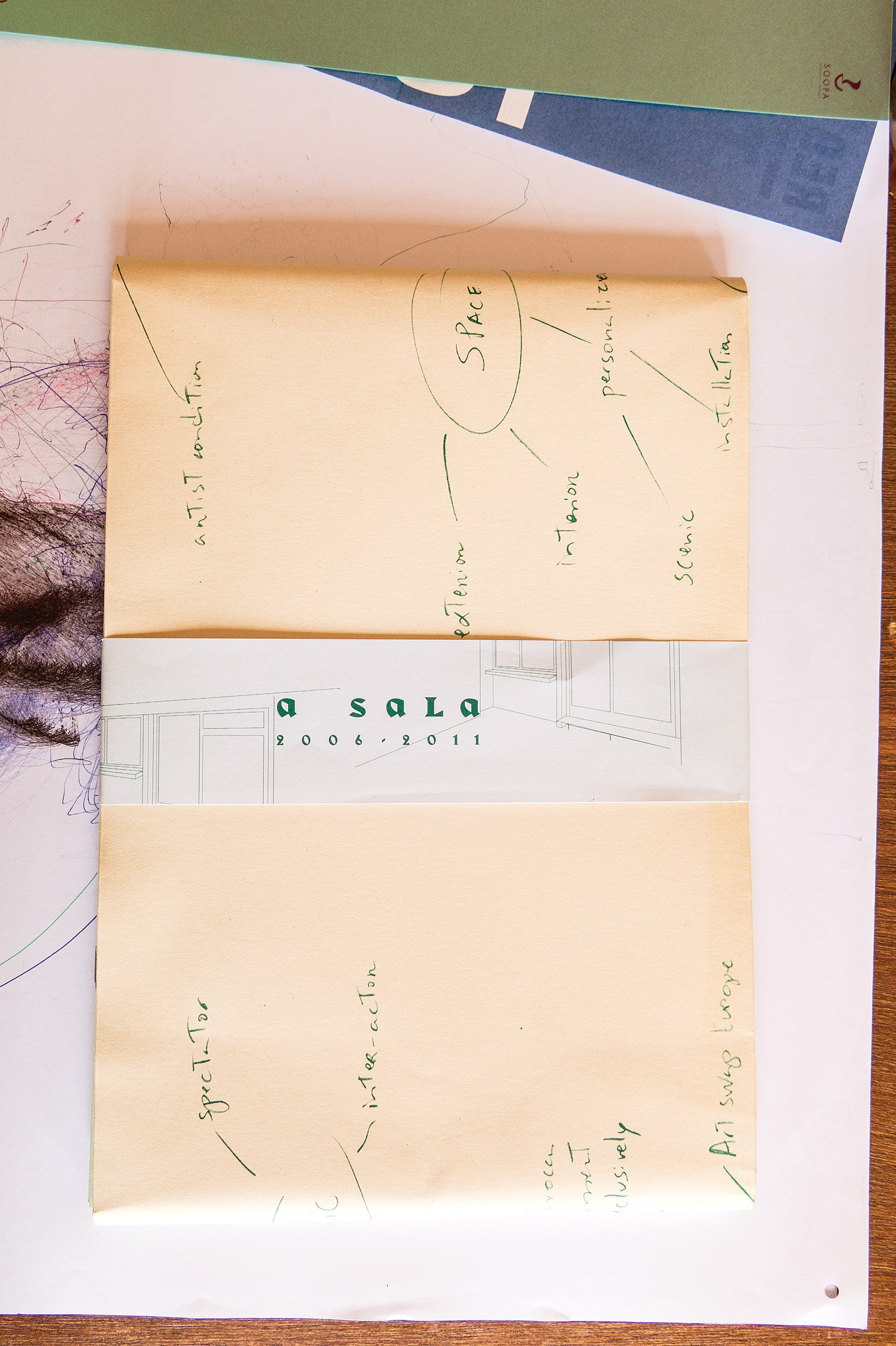

O projeto A Sala reflete isso? Essa saída por um processo não tradicional?

Não há uma busca constante por essa mudança de paradigma. Quando realizamos este projeto pensamos em responder ao cliente, mas a nossa única preocupação era em criar um objeto que fosse lembrado. Algo diferente do que já fizemos. Mas tem que existir uma atitude honesta, ser diferente criativamente.

O que aconteceu foi que, quando este livro foi pedido, o cliente fez uma série de anotações aqui conosco sobre o que queria. Em outro momento olhamos para aquilo que estava desenhado e pensamos: “por que não usar isto mesmo ao invés de algo desenhado por nós?” Explicamos a ideia ao cliente e, no início, aquilo não foi bem entendido. Ele refez as anotações e desenhos e nos entregou. E é isso que temos no resultado final. Se tira o designer do processo vai ver que alguma vezes tu consegues resultados novos e surpreendentes.

Como o estúdio se porta frente aos modismos? É algo como um termômetro?

É um contexto. Podemos estar a olhar para essas coisas ou não. Mas sim, é um contexto gráfico e nos diz sobre o que as pessoas estão a ver naquela altura. Se a onda é o amarelo e ele fizer sentido naquele trabalho, por que não usar essa cor, ou aquela? Mas, para criar algo novo, ou mesmo estranho naquele momento, eu preciso saber o que é o padrão. Às vezes vejo trabalhos e penso: "que ideia, que filha da mãe".

E essas coisas podem refletir no meu trabalho. E não é copiar alguma coisa, é perceber: “como isto é feito, ah… isto é feito assim.” O modismo serve para que eu olhe para a rua e veja que todos os cartazes estão a usar letras garrafais. Se eu quiser questionar isso pela simples ruptura, meu cartaz pode não funcionar. A diferença não é rasgar, é tentar ser individual.

Avenida dos Aliados, Nº 09 - 4º andar, Sala Y — Porto - Portugal